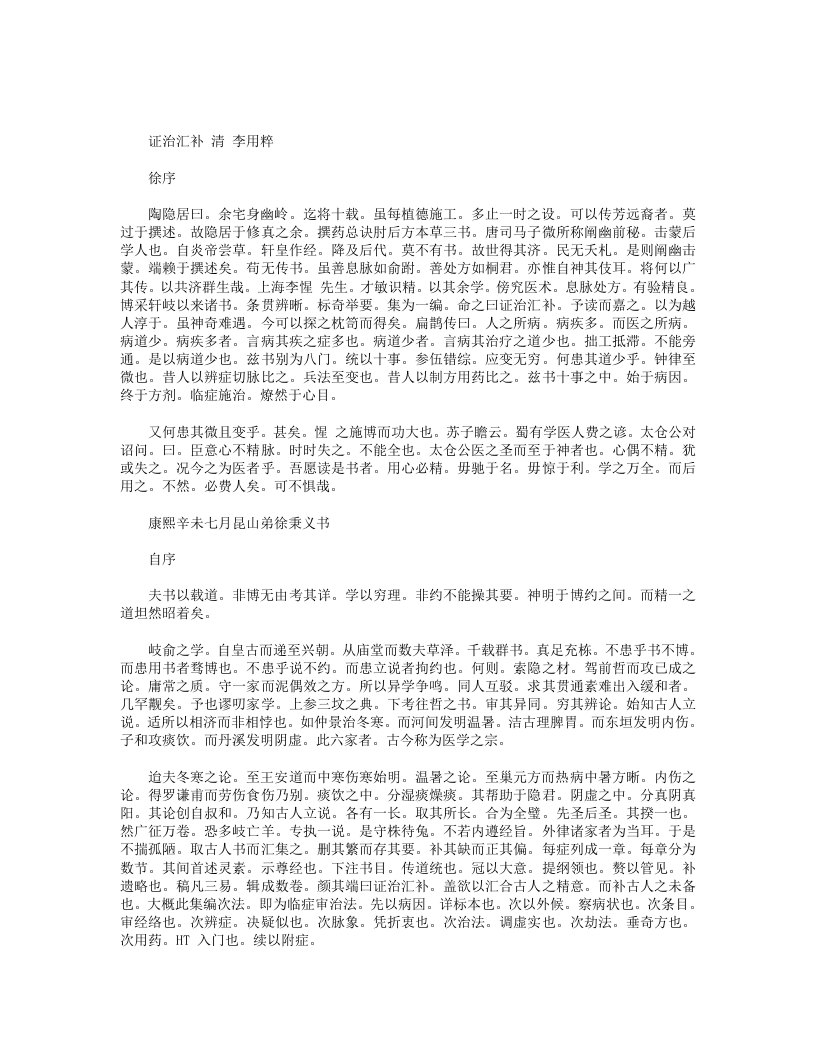

证治汇补清李用粹徐序陶隐居曰。余宅身幽岭。迄将十载。虽每植德施工。多止一时之设。可以传芳远裔者。莫过于撰述。故隐居于修真之余。撰药总诀肘后方本草三书。唐司马子微所称阐幽前秘。击蒙后学人也。自炎帝尝草。轩皇作经。降及后代。莫不有书。故世得其济。民无天札。是则阐幽击蒙。端赖于撰述矣。苟无传书。虽善息脉如俞跗。善处方如桐君。亦惟自神其伎耳。将何以广其传。以共济群生哉。上海李惺先生。才敏识精。以其余学。傍究医术。息脉处方。有验精良。博采轩岐以来诸书。条贯辨晰。标奇举要。集为一编。命之曰证治汇补。予读而嘉之。以为越人淳于。虽神奇难遇。今可以探之枕筒而得矣。扁鹊传曰。人之所病。病疾多。而医之所病。病道少。病疾多者。言病其疾之症多也。病道少者。言病其治疗之道少也。拙工抵滞。不能旁通。是以病道少也。兹书别为八门。统以十事。参伍错综。应变无穷。何患其道少乎。钟律至微也。昔人以辨症切脉比之。兵法至变也。昔人以制方用药比之。兹书十事之中。始于病因。终于方剂。临症施治。燎然于心目。又何患其微且变乎。甚矣。惺之施博而功大也。苏子瞻云。蜀有学医人费之谚。太仓公对诏问。曰。臣意心不精脉。时时失之。不能全也。太仓公医之圣而至于神者也。心偶不精。犹或失之。况今之为医者乎。吾愿读是书者。用心必精。毋驰于名。毋惊于利。学之万全。而后用之。不然。必费人矣。可不惧哉。康熙辛未七月昆山弟徐秉义书自序夫书以载道。非博无由考其详。学以穷理。非约不能操其要。神明于博约之间。而精一之道坦然昭着矣。岐俞之学。自皇古而递至兴朝。从庙堂而数夫草泽。千载群书。真足充栋。不患乎书不博。而患用书者骛博也。不患乎说不约。而患立说者拘约也。何则。索隐之材。驾前哲而攻己成之论。庸常之质。守一家而泥偶效之方。所以异学争鸣。同人互驳。求其贯通素难出入缓和者。几罕靓矣。予也谬叨家学。上参三坟之典。下考往哲之书。审其异同。穷其辨论。始知古人立说。适所以相济而非相悖也。如仲景治冬寒。而河间发明温暑。洁古理脾胃。而东垣发明内伤。子和攻痰饮。而丹溪发明阴虚。此六家者。古今称为医学之宗。迨夫冬寒之论。至王安道而中寒伤寒始明。温暑之论。至巢元方而热病中暑方晰。内伤之论。得罗谦甫而劳伤食伤乃别。痰饮之中。分湿痰燥痰。其帮助于隐君。阴虚之中。分真阴真阳。其论创自叔和。乃知古人立说。各有一长。取其所长。合为全璧。先圣后圣。其揆一也。然广征万卷。恐多岐亡羊。专执一说。是守株待兔。不若内遵经旨。外律诸家者为当耳。于是不揣孤陋。取古人书而汇集之。删其繁而存其要。补其缺而正其偏。每症列成一章。每章分为数节。其间首述灵素。示尊经也。下注书目。传道统也。冠以大意。提纲领也。赘以管见。补遗略也。稿凡三易。辑成数卷。颜其端曰证治汇补。盖欲以汇合古人之精意。而补古人之未备也。大概此集编次法。即为临症审治法。先以病因。详标本也。次以外候。察病状也。次条目。审经络也。次辨症。决疑似也。次脉象。凭折衷也。次治法。调虚实也。次劫法。垂奇方也。次用药。HT入门也。续以附症。

暂无评论内容